-

回答5

我们邀请临床执业医师解答上述提问,您可以进行追问或是评价

-

刘立宁 主治医师

聊城市人民医院

三级甲等

风湿免疫科

-

肝豆状核变性是一种遗传性疾病,会对身体多个部位造成损害,如肝脏、神经系统、肾脏、血液系统和骨关节等。 1.肝脏:可导致肝硬化、肝功能衰竭等。肝脏是铜代谢的重要器官,患病后铜在肝脏中沉积,引起肝细胞坏死和纤维化。 2.神经系统:出现震颤、肌张力障碍、运动迟缓等症状。铜在脑部沉积影响神经功能。 3.肾脏:引起肾小管重吸收障碍,导致蛋白尿、血尿等。 4.血液系统:出现贫血、白细胞和血小板减少。 5.骨关节:导致骨质疏松、关节疼痛、畸形等。 总之,肝豆状核变性危害较大,需要早诊断、早治疗,以减轻损害,提高生活质量。患者应及时到正规医院就诊,遵循医嘱进行治疗。

2025-03-23 16:25

-

-

回答4

我们邀请临床执业医师解答上述提问,您可以进行追问或是评价

-

吴志全 主治医师

河北医科大学附属平安医院

二级甲等

儿科

-

你好!肝豆状核变性易引起进行性加重的椎体外系症状,肝硬化,精神症状,肾功能损害及角膜色素环K-F环.肝豆状核变性易引起进行性加重的椎体外系症状,肝硬化,精神症状,肾功能损害及角膜色素环K-F环.建议根据检查结果治疗.

2016-01-23 00:58

-

-

回答3

我们邀请临床执业医师解答上述提问,您可以进行追问或是评价

-

邢学法 主治医师

冠县辛集中心卫生院

一级

外科

-

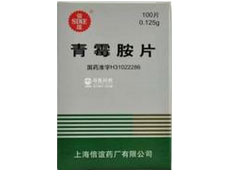

肝豆状核变性是一种遗传性铜代谢障碍所致的肝硬化和以基底节为主的脑部变性疾病.临床上表现为进行性加重的椎体外系症状,肝硬化,精神症状,肾功能损害及角膜色素环K-F环.最严重的危害是肝脏损害逐渐加重可出现肝硬化症状,脾脏肿大,脾功亢进,腹水,食道静脉曲张破裂及肝昏迷等.只吃中药是不行的,解决不了问题可试用以下药物(一)D-青霉胺.应长期服用,每日20~30mg/kg,分3~4次于饭前半小时口服.(二)三乙基四胺.对青霉胺有不良反应时可改服本药,长期应用可致铁缺乏.(三)二巯基丙醇.(四)硫酸锌.毒性较低,可长期服用.餐前半小时服200mg,3/d,与D青霉胺合用时,两者至少相距2h服用,以防锌离子在肠道内被D青霉胺络合.

2016-01-23 00:42

-

-

回答2

我们邀请临床执业医师解答上述提问,您可以进行追问或是评价

-

李增沛 主治医师

南阳市第一人民医院

三级甲等

五官科

-

你好,肝豆状核变性,又称威尔逊氏病,常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病.是一种遗传性铜代谢障碍所致的肝硬化和以基底节为主的脑部变性疾病.临床上表现为进行性加重的椎体外系症状,肝硬化,精神症状,肾功能损害及角膜色素环K-F环.本病属遗传性疾病,致病因数造成体内铜代谢异常.病变主要侵犯大脑基底节及肝脏.本病是目前遗传性疾病中治疗效果最好的,但治疗不及时或未经治疗往往死于肝硬化,肝功能衰竭.由于本病的临床表现多种多样,容易误诊,尤其对以肝脏病变或精神症状为首发的易误诊为肝炎或精神病,对早期神经症状不典型者,易误诊为神经衰弱.精神症状或原因不明的肝硬化应想到本病及早进行检查.

2016-01-23 00:34

-

-

回答1

我们邀请临床执业医师解答上述提问,您可以进行追问或是评价

-

史东岳

家庭医生在线合作医院

其他

全科

-

虽然患者在婴儿期,肝脏就已有铜的蓄积,但6岁前罕有肝病症状发生,以肝脏症状起病者平均年龄约11岁. 约80%患者发生肝脏症状.大多数表现为非特异性慢性肝病症状群,在无症状期或肝硬化早期,肝功能可正常,或仅有轻微的转氨酶增高,多起病隐匿,呈现慢性病程.开始有乏力,疲劳,厌食,黄疸,蜘蛛痣,脾肿大和脾功能亢进,最终导致门脉高压,腹水,静脉曲张出血以及肝功能衰竭等.所以,对35岁以下,HBsAg阴性的慢性肝病患者,应想到本病并做化验检查以确立诊断. 患者,会发生慢性活动性肝炎,少数患者表现为无症状性肝,脾肿大,或转氨酶持续升高而无任何症状.虽然患者在婴儿期,肝脏就已有铜的蓄积,但6岁前罕有肝病症状发生,以肝脏症状起病者平均年龄约11岁. 约80%患者发生肝脏症状.大多数表现为非特异性慢性肝病症状群,在无症状期或肝硬化早期,肝功能可正常,或仅有轻微的转氨酶增高,多起病隐匿,呈现慢性病程.开始有乏力,疲劳,厌食,黄疸,蜘蛛痣,脾肿大和脾功能亢进,最终导致门脉高压,腹水,静脉曲张出血以及肝功能衰竭等.所以,对35岁以下,HBsAg阴性的慢性肝病患者,应想到本病并做化验检查以确立诊断. 患者,会发生慢性活动性肝炎,少数患者表现为无症状性肝,脾肿大,或转氨酶持续升高而无任何症状.

2016-01-22 23:25

-

其他网友提过类似问题,你可能感兴趣

针对上述提问,推荐就医问药相关内容,希望帮助您更好解决问题

什么是肝豆状核变性? 肝豆状核变性(HLD)由Wilson(19l2)首报,是一种遗传性铜代谢障碍,以豆状核、肝、肾和角膜铜沉积表现的各种 异常为特征。临床上表现为进行性加重的锥体外系症状、肝硬化、精神症状、肾功能损害及角膜色素环(Kayser-Fleischer ring,K-F环)。发病率各国报道不一,据流行病学调查结果,约为15~30/100万。基因频率约0.003~0.007,杂合子频率稍大于0. 01。本病在我国尚无流行病学的大宗资料报告,根据广州中山一院神经科1981~1991年神经遗传专科门诊957例初诊病例分析,WD共97例,占10.14%,居全部单基因遗传病的第2位,可见本病在我国并不少见。 查看全文»